解構「學生自治」

學生的地位、自治的定位、如何自治

1990 年代以來

台灣的大學學生自治

作為一種霸權計畫

- 2010 黃佳平

何謂「學生自治」

一個變遷的概念

文獻回顧

法律上、

教育性質

憲法

憲法第十一條

「人民有言論、講學、著作及出版之自由」

學術自由

許育典(2002)認為,

憲法上「學術自由」的概念一方面保障了人們在學術研究、講學,及學習上若受到國家侵害時,可以藉此抵抗

大法官釋字 380 號解釋文理由書

大法官釋字 380 號解釋文理由書

...按學術自由與教育之發展具有密切關係,就其發展之過程而言,免於國家權力干預之學術自由,首先現於研究之自由與教學之自由...研究以外屬於教學與學習範疇之事項,諸如課程設計、科目訂定、講授內容、學力評定、考試規則、學生選擇科系與課程之自由,以及學生自治等亦在保障之列。...

大法官釋字 380 號解釋文理由書

即認定國家權力不應干預研究與教學之自由,而學生自治也同樣包含在其中,均為實現學術自由的一部份。

亦有論者認為第

十四條集會結社權,也可用以支持學生組成自治組織的正當性(楊士裕,2003)。

大學法

1948 ver.

第一條第二項「大學應受學術自由之保障,並在法律規定範圍內,享有自治權。」第十五條第三十三條

1993 ver.

- 第一條第二項「大學應受學術自由之保障,並在法律規定範圍內,享有自治權。」

第十五條第三十三條- 第十七條第一項第二項

在這兩條的授權之下,過去的原稱代聯會、學生活動中心等自治組織,紛紛改名為「學生自治會」

在形式上擁有大學法要求成立的學生會

與一般學生自行成立的社團又有何不同呢?

在形式上擁有大學法要求成立的學生會

與一般學生自行成立的社團又有何不同呢?

- 學生社團 - 自願自治 (voluntary autonomy)

- 學生會 - 法治自治 (rule by law)

- 依大學法必須設立的學生自治組織,不得任意解散或撤銷

在形式上擁有大學法要求成立的學生會

與一般學生自行成立的社團又有何不同呢?

- 綜合來說,學生會在其成員界定明確,不得任意排除或有差別待遇。且在組織經營上必須依照相關法規,不開放學生自行成立。可說透過憲法、大學法的保障,使學生會擁有其獨特地位,與一般社團予以區隔(楊世裕,2008)。

學生的定位

學校中

學生

的定位

特別

權力關係

特別權力關係係指國家因特定情形與人民處於特別地位,其特徵如下:當事人地位不對等、義務不確定、有特別規則、有懲戒罰、不得爭訟等。

參見吳庚,行政法之理論與實用(增訂十

版),自版,2007 年 9 月,頁 224。

-

學生如對學校的行政處分不服時,不得提起訴願與行政訴訟(爭議不得提起司法訴訟)

-

學校要限制學生人身自由或叫學生做任何事時,不需要法律授權(不適用法律保留原則)

-

學生只要違反學校規定,學校可直接給予懲罰 (違反義務得施以懲戒)

以校園中的實例而言

1995 年

大法官釋字 382 號解釋

一名台北商專學生,因學校在期末考後無任何實據下,以連續作弊為由,將該生退學。在經訴願、行政訴訟等救濟管道均以程序不符為由遭到駁回後,最終由大法官做成釋字 382 號解釋。

解釋文認為中若學校的懲處規定造成學生的學生身份改變,對學生受教權有重大影響,因而可以提起行政訴訟。

若是如記過、警告之類,未達成「學生身份改變」(也就是退學這種會使其失去學籍的懲處),

尚無許其提起行政爭訟之餘地。

2011 年

大法官釋字 684 號解釋

大學為實現研究學術及培育人才之教育目的或維持學校秩序,對學生所為行政處分或其他公權力措施,如侵害學生受教育權或其他基本權利,即使非屬退學或類此之處分,本於憲法第十六條有權利即有救濟之意旨,仍應許權利受侵害之學生提起行政爭訟,無特別限制之必要。在此範圍內,本院釋字第三八二號解釋應予變更。

大學校方對學生所做的行政處分或行使的公權力,如果有侵害學生權利,依據憲法第十六條,應該要允許學生提起訴訟。

在關於行政訴訟方面,之前釋字三八二號解釋的說法應該要改了。

協同意見書

- 補充了許多過去實務上各行政、教育單位利用「特別權力關係」阻擋學生各種權利的問題。

- 因此不應僅限於大學生,應當也要擴及中小學,才能使每一個人民獲得保障。

- 允許提起行政爭訟,不等同於司法侵犯大學自治。

教育性質

(研究)

台灣過去對於「學生自治」的討論,大致是依著「如何才能建立一個合法、有效率、理性的管理組織」來進行。於是在研究問題與研究建議,有意地圍繞著法規定位、會費、成員專業度、領導能力...等打轉。

葛蘭西

文化霸權

脈絡

文化霸權(hegemony)關心的是

在資本主義國家中統治階級

如何透過道德與政治的領導權,得到被統治階級的積極同意。

資本主義國家中政治社會只是外圍的壕溝,其後

聳立著強大的城堡與防禦工事 (公民社會)

國家可以是包含、圍繞著公民社會,霸權的行使與強制是綜合在一起的,也就是披著強制甲冑的霸權

甲冑 - 教育者、輔導者

- 戒嚴時期的教官 (甲冑)

- 高壓手段控制意識型態與政治活動

- 逸樂取向的救國團活動來籠絡學生

- 解嚴後

- 強調「教育專業」、「生活輔導」、「服務照顧」

- 試圖使自己在校園中的地位合理化 (取得霸權)

甲冑 - 教育者、輔導者

- 戒嚴時期的教官 (甲冑)

- 高壓手段控制意識型態與政治活動

- 逸樂取向的救國團活動來籠絡學生

- 解嚴後

- 強調「教育專業」、「生活輔導」、「服務照顧」

- 試圖使自己在校園中的地位合理化 (取得霸權)

- 使得校園中作為被統治群體的學生,

- 積極同意教官在校園之中確有其必要性

有機知識份子

相對於

傳統知識份子

有機知識份子從何而來

文化霸權

與

學生自治

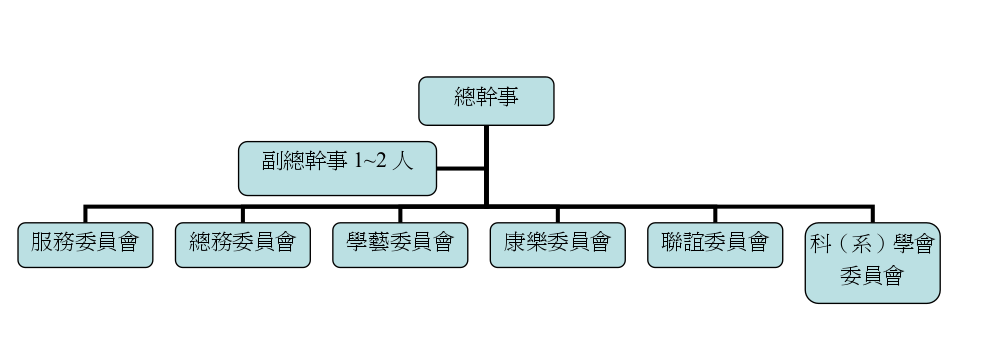

政治社會

-

對作為被統治群體的學生,行使強制力的部門。

-

校務、教務、學務、行政會議等

-

各行政處室

-

市民社會

- 學生的日常生活範圍

- 各類社團參與

- 各系課程的修習

- 學生會

- 系學會

當統治階級取得學生自治的文化霸權時,學生會便成為校方對學生群體的統治方法。

大學作為文化霸權的

生產核心

簡言之,大學校園作為資產階級文化霸權的生產核心,不僅在專業知識領域上的分化趨向於資產階級的需求。為了生產出資產階級的有機知識份子,校園中學生的各種生活道德也必須是服務於資產階級。

在這意義下,屬於市民社會中的學生自治,同意並實踐的是屬於資產階級的「學生自治」,也就是不鬧事、乖乖聽從師長(老闆)指示的學生自治。

如果說大學學生自治的文化霸權,掌握在校方手上。學生群體該如何進行抵抗呢?

如果說大學學生自治的文化霸權,掌握在校方手上。學生群體該如何進行抵抗呢?

必須在市民社會 (前述的部份) 中進行陣地戰,一步步地掌握了各個陣地,才能在時機成熟後一舉奪取政治社會。

最大的陣地

學生會

次大的陣地

學生議會

積極的陣地

系學會

在這個背景下,學生自治的重點就不再僅是關心學生懂不懂會議規則、學生會費怎麼收、預算怎麼開、怎麼吸引學生來投票...。

如果沒有能力針對當前學生群體的處境進行分析,並加以組織行動,我們到底要一個鑽研會議規則、很會辦演唱會、跟商家凹打折,然後成為校方行政橡皮圖章的學生會幹嘛呢?

討論學生自治時

不能將學生群體是否有

「合法」的代表在各種校務會議裡,等同於校園內的學生自治

必須廣泛地結合不同專業領域的學生群體,以及教師、行政,乃至於校園外的社會團體。

透過這些廣泛且積極的結盟,學生群體才能生產出自己的有機知識份子,並透過這些有機知識份子,幫助學生群體看見並爭奪校園中的文化霸權。

非法

到合法

文化霸權

學生自治的演進

- 1949 - 師院與台大學生會 - 非法授權的集體行動

- 1949 - 救國團 / 知青黨部 - 統制階級的控制

- 台大代連會改制

- 第一屆師大學生會

一九四零年代

那些非法的學生會們

1948 師大與台大

- 師大 - 師院學生自治會

- 台大 - 台大學生自治會聯合會

1948 師大與台大

- 師大 - 師院學生自治會

- 台大 - 台大學生自治會聯合會

主要工作有反對續招轉學生、

設立福利基金、

支持學生社團活動、

向學校當局反映同學要求等

1949 台大

- 傅斯年支持下

- 各學院學生代表會聯合會

1948春 師院

- 全體學生普選的「學生自治會」。

- 校方原本並不接受這種選舉方式

- 左傾一方的鄭鴻溪打敗國民黨青年軍的對手,

當選師院第一屆學生自治會會長

活動上......

- 反應師院公費生待遇低落

- 參與社會運動

- 師院 - 「反飢餓、反迫害」的罷課行動

- 四六事件

校園白色恐怖

- 四六事件後,受台灣省管轄的師院立即撤換校長。將原先代理師院院長的謝東閔,換成劉真。

- 停止上課,成立整頓學風委員會,所有學生必須重新登記後才能復學。

- 師院中原較為活躍或有思想的學生,不是逃離台灣就是不敢復學, 曾經擔任學生自治委員的學生也都被開除學籍。

自治組織的老祖宗

救國團與知青黨部

掌握校園有什麼好處?

- 積極面 - 對大學校園的控制有利於社會菁英

對其政權的效忠。 - 消極面 - 壓制大學校園中可能產生的反對聲音

校園中的國民黨

知青黨部

1950 / 12

- 各大學中建立知識青年黨部

- 師範學院為例,總人數 1896 人之中

就有 510 人是黨員。

至於教授更有 74.8%的比例是國民黨黨員

知青黨部吸收校園社團

- 作為其外圍組織

- 三民主義學術研究會 (師大)

- 師院青年會

- 人文學社、教育學會等社團

知青黨部吸收校園社團

- 各系代表

- 學生代表聯合會 (台大)

救國團與學生活動中心

1952 / 3 / 29 成立

- 救國團屬於行政院中的教育廳與國防部體系

- 黨國不分

- 國民黨 - 「健全各種青年團體與黨的基層組織配合推行總動員工作實施辦法」

- 規定救國團是國民黨外圍組織

- 救國團幹部 - 國民黨黨員

- 校園組織工作由知青黨部指導

介入教育體系

救國團做啥?

- 透過民族主義與愛國精神做為號召

- 激起青年熱情後簡化為

- 服務行為

- 捐獻運動

- 激起青年熱情後簡化為

- 最終用於鞏固政權

- 設置學生活動中心

- 配合教育體系掌控學生課餘活動

具體而言

- 救國團

- 服務、康樂取向社團

- 各校訓導長

- 學術性社團

救國團活動變化

- 初期 - 戰鬥訓練

- 1961 - 青年訓練活動

- 1964 - 青年育樂活動

- 1972 - 青年自強活動

- 1971 兩大事件

- 保釣運動

- 退出聯合國

- 1971 兩大事件

學生自治會的前身

學生活動中心

80年代改制浪潮

以台大代聯會為例

學生自治是

「體制內/常態/穩定」的

學生運動則

是「體制外/非常態/破壞」的

二分法導致無法完成

組織章程主張的「促進學生權益」

制度的完善

學術自由下的「教師/ 行政官僚複合體」

會議中的教師/行政官僚複合體

- 以一個教育者的姿態來合理化其行政作為

- 又以行政官僚的資源做成會議中的裁決。

有誰

- 同時具有教師與行政官僚身份或性質者,如學務會議中的學務長,本身為教授,同時又是學務長,亦身兼會議主席;

- 當下無行政權(非會議主席) ,但可能是系所主任的教師

- 在文章脈絡中同時具有教育專業,又掌握行政資源者,如課外活動指導組

學生會成立的必然性

以師大第一屆學生會為例

學生也必須要有所集結,成立一個在法規與實質上都能將學生團結起來的組織。

對校方而言

- 想要知道學生有什麼樣的意見

- 沒有說服學生的溝通管道

- 對統制而言也很麻煩

對學生而言

- 社團會議代表沒有辦法有效串聯大家一起

- 擔心代表性不足

學生會籌備背景下

- 權益部是最重要的部門

- 政見中5大項10要點半數都是權益部

對於權益部的想像

校方與學生截然不同

對學生而言

- 「權益部」的存在就是要主責學生權利的爭取

對校方而言

- (師大學務主任)

言論暗示了在爭取權利之前,學生必需要盡其義務

新任學生會長

黃宗民認為:「學生會的成立能使學生針對許多切身議題,擁有自己的發聲管道,以及凝聚共識的組織。過去的師大,由於長期的保守、傳統,「老化」得非常嚴重,必須要注入新的活力才能使師大繼續前進。

而這新的活力便是同學們對於師大校務的關心。

校長

學生自治正是學校民主教育具體的課題,在教育的領域中,在師長的引導下,學習如何自我統整,如何自我規範,如何盡義務, 如何享權利,這是民主教育的基本認知。...近年來,台灣由威權政治轉型為民主體制,舊有社會規範的方式也解體了;大家追求民主,爭取自由,而疏於自我規範,也忘記要為自己負責任,形成「無拘束狀態」,以及所謂「民粹式的民主」。

這種變質的民主,使群眾只一味的爭取個人的權利,不受民主程序的規範,不盡個人的社會責任;如此對民主的認知混淆,對民主角色的扮演錯亂呈現負面的民主教育,實在令人憂心。我們也不希望這種現象在大學校園出現。

師大學生報

言下之意,頗有責怪當時社會因邁向民主而造成的種種不良風氣。因而希望各位同學可以發揮學生自治的精神,同學與學校產生良性的互動。

校長

學生自治正是學校民主教育具體的課題,在教育的領域中,在師長的引導下,學習如何自我統整,如何自我規範,如何盡義務, 如何享權利,這是民主教育的基本認知。...近年來,台灣由威權政治轉型為民主體制,舊有社會規範的方式也解體了;大家追求民主,爭取自由,而疏於自我規範,也忘記要為自己負責任,形成「無拘束狀態」,以及所謂「民粹式的民主」。

這種變質的民主,使群眾只一味的爭取個人的權利,不受民主程序的規範,不盡個人的社會責任;如此對民主的認知混淆,對民主角色的扮演錯亂呈現負面的民主教育,實在令人憂心。我們也不希望這種現象在大學校園出現。

師大學生報

校方對於學生自治的看法

- 統治者吸納學生主張的「自治」、「民主」

- 將原先蘊含的對抗性去除,轉化成要同學做一個「負責」的學生、享權利的同時也要「盡義務」

- 校長提到學生自治的三權分立提供一個學習民主的機會。

掩蓋學生自治的目的

建制一個能與校方平起平坐協商的管道

校方所謂民主素養

在師長的引導下,學習如何自我統整,如何自我規範,如何盡義務。

學生政府

為何無力

砲口又朝內

學生政府為何無力?

藉由大學法賦予的正式會議代表,將學生自治的力量限縮在會議中的「學生代表」上。

藉由大學法賦予的正式會議代表,將學生自治的力量限縮在會議中的「學生代表」上。

由於是法律賦予的「正式代表」,「教師/行政官僚複合體」因此可以排除並污名其他形式的學生參與。

最後,將「民主」簡化成會議場中代

議士們的議事進行。

一旦學生們聚集起來,以集會、公開講演、文宣,甚至

訴諸媒體等方式,試圖與「教師/行政官僚複合體」溝通時,

「教師/行政官僚複合體」便可以官冕堂皇地說我們一切遵照行政程序,然後反過來指責學生聚眾爭鬧。

面對要求列席旁聽的學生,

「教師/行政官僚複合體」也可以打著議事規則的

名義,要求學生不得對外發言,甚至威脅會觸犯刑法還加重處分

教師/行政官僚複合體

以高師大宿舍為例

雙方對於「宿舍自治」的範疇有明顯的差異。對學生而言,這種關係到有沒有宿舍住,住宿的規範如何等...,切身相關議題,當然屬於學生

自治的一環。可是,對於會議中那些「教師/行政官僚複合體」而言,這似乎不過是政策規劃執行的問題,未必要跟學生討論。

教師/行政官僚複合體

以高師大宿舍為例

學生對於學生自治的理解,顯然與教師們截然不同。綜合來說,「教師/行政官僚複合體」是將學生代表做為政策的傳聲筒,而學生代表對校務的參與,必須視「教師/行政官僚複合體」喜不喜歡聽而定。他們在校務規劃上,實際上可以不需考量學生意見。

教師/行政官僚複合體

以高師大宿舍為例

會議中另一個較為隱晦的權力展現,是「教師/行政官僚複合體」們對於學生代表提出臨時動議,以及學生列席的見解。

砲口朝內的學生政府

為何學習「民主」獨厚「政府」

- 基於大學生認為自己是未來社會菁英的想像

- 學生自治的營隊或培訓活動,我們可以發現這些活動的名稱與課程內容,幾乎都在描述一種「菁英」、「領導」的形象

為何學習「民主」獨厚「政府」

- 基於大學生認為自己是未來社會菁英的想像

- 「學生政府」這個比喻,指涉的其實是學生群體內部。

- 對內部組織經營的課程總是佔了大部分

- 對外如何分析校園權力、如何組織、如何行動, 則是少之又少

為何學習「民主」獨厚「政府」

- 基於大學生認為自己是未來社會菁英的想像

- 「學生政府」這個比喻,指涉的其實是學生群體內部。

- 單一的「學生政府」想像, 賦予了學生群體一個與學校溝通的窗口。

- 反過來幫助統制階級拒絕與學生群體對話

- 去問學生代表

- 已經跟學生代表溝通過了

- 已經有學生代表了,為什麼你還要來

- 反過來幫助統制階級拒絕與學生群體對話

學生們確實獲得「學生自治」,但也就只有「學生自治」了

學生自治

作為一種

霸權計畫

為什麼學生自治是以學生政府的樣貌出現?

A: 學台大

因為,只有在菁英主義下的學生自治,才會變成我們要以學生政府的樣貌,選出一個大有為的學生會長,自然會「代替」我們這些廣大的學生群眾,向校方發聲。

而我們這些未來社會上的菁英,也應該是要「和平」、「理性」、「客觀」地看待校園中的學生自治,萬萬不可跟那些工人一樣,組成工會與老闆對抗。畢竟,學生在校園裡是要學習的,怎麼會是勞雇關係呢(劉典倡,2009)?

如此的想像,符合了資產階級的利益。

因為,現代資本主義下,絕大部分的人實際上

會是作為勞工的受雇者,而非成為資產階級。

即便進入了國家機器,那也還是資本主義國家,不會對資產階級的利益有根本性的影響。

菁英主義

曾經在學生群體中扮演反對黨的人文社成員,一旦進入學生會中,也立刻同意了統治階級對學生

自治的文化霸權。

積極地進入各種校務會議中,跟教師與行政官僚們開會,而不試圖使更廣大的學生群體成為行動主體,這正是想像自己作為某種頭人,可以「代表」學生群體出面跟校方「橋」事情的菁英主義作祟。

客觀上學生會無力反抗

- 無力對學生群體進行組織

- 無法以會議談判外的方式施加壓力

學生自治的傳承活動

- 強調組織運作

- 活動怎麼辦

- 經費怎麼開

- 會議怎麼進行

研究發現

「學生自治」的概念自 1949 年至今,仍是一個不斷變動的概念。

大學統治階級下文化霸權的學生自治,以符合校園統治階級利益的菁英主義為意識型態。

菁英主義下的學生政府,即為無力與校方抗衡的學生政府。

法律與會議無法保障學生群體擁有與校方平行對話的力量。

菁英主義下學生政府的力量來源,卻正是奠基在這兩者之上。

菁英主義下學生政府所帶來的代議制,排除了校園市民社會中,其他學生群體對校園參與的可能性。

我們的契機?

系學會可以做什麼

垃圾桶

停車場

校車

英文檢定門檻

對話

不要害怕溝通

高師大宿舍遊行案例

遊行過後,高師校內BBS站也出現了相當熱烈的討論和批評,雖不乏情緒性的指責,但也見到以論述相互說服的過程,更激發學生去反思自己大學生涯對校園環境的觀察和體悟。個人的生活經驗,初次地、微妙地與公共議題發生聯繫,而在這個相互對話和反省的過程中,學生對公共議題的興趣得以產生,並且願意張貼文章去監督、去批判平時「代表」他們的學生自治組織。對於一個運動傳統相對貧乏的校園而言,這即是運動最大的意義!

高師大宿舍遊行案例

因此,運動文化愈是貧瘠的校園,對於運動的發起愈有其迫切性和必要性,學生自治組織不能因「經驗不足」、「規劃欠完整」等理由,而安於在體制中乞求管理者的「明智」來解決問題。運動的經驗和意義需在不斷嘗試的過程中累積而成,而在摸索的當中,學生的主體性和培力,才有望從中而生。誠如教育學家Paulo Freire所言:「培力的賦予,向來是一個集體的過程」。

高師大宿舍遊行案例

有人說,學校猶如一個小型社會,沒錯!這個小型社會即是要讓學生學習,日後出了社會,作為一個公民,究竟該如何透過集體的力量保障自身或群體的權利、如何面對勞資問題、如何關懷弱勢、如何保障社區免於國家和財團的不當介入和破壞。

高師大宿舍遊行案例

因此,學生自治和校園民主的發展,是與公民社會的形成緊密結合的,它是一種集體的、反思的、解放的行動,而非一種道德的、內向的、馴化的、靜態的作為。我們必須不斷的實踐,對運動賦予能量和意義,塑造一個由下而上的學生政府、一所沒有壓迫且充滿無限可能的大學校園、一個民主成熟的公民社會。

教師、行政、學生

共同參與校園的理想

<me@louie.lu>

呂紹榕