『長鏡頭』的電影

是什麼『鏡頭』要長?

lens

take

shot

光學鏡頭

鏡次

成片中的鏡頭

攝影鏡頭的外觀長短或是長焦距 (long lens)

攝影鏡頭距離拍攝物之遠近 (遠景鏡頭,long shot)

拍攝之開機點與關機點的時間距,也就是影片的片段 (take) 的長短。

鏡頭在中文上有多種意思:

中文的『長鏡頭』

由於「長鏡頭」(長鏡次,long take) 十分容易和攝影上的「長焦距」(長焦鏡,long-focus lens,long lens) 混淆,

而「一鏡到底」也易與將攝影機固定不動的「固定鏡頭」混淆,

因此近來不少人認為應改稱為「長時間鏡頭」或「不中斷鏡頭」,才是較精確、較理想之稱法。

long take

長鏡次

長鏡頭要多長才算

沒有絕對的標準;

一般只要相對而言是時間較長的單一而不中斷之鏡頭,便可如此稱呼。

長鏡頭的長度並沒有硬性的標準定義,但通常指的是拍攝過程中不使用剪輯技術的較長持續鏡頭。

一般而言,長鏡頭通常持續數分鐘,有時甚至可達10分鐘或更長,呈現出一種持續、無剪接的效果。

長鏡頭的用意

- 長鏡頭可以讓觀眾感覺像是置身於影片的場景中。它的連貫性和自然流動感給人一種更真實的感覺,彷彿與角色一起經歷故事的情節。

- 持續不斷的長鏡頭可以創造出一種緊張或緊湊的氛圍,因為在長鏡頭中沒有時間或空間上的跳躍,觀眾無法避開情節的推進。

- 拍攝長鏡頭對導演、攝影師和演員的技術要求很高,需要他們在鏡頭的整個過程中保持高度的協調。這樣的技術炫耀往往令人印象深刻。

- 長鏡頭可以幫助強調角色的情感、他們之間的互動或場景的背景,並能夠提供更豐富的敘述層次。

- 長鏡頭可以增加場景的連續性,讓觀眾不被剪接所打斷,直接融入故事。這種沉浸感在許多類型的電影中都非常重要。

強化現實感

增加緊張感或緊湊感

展示技術能力

增強故事敘述

連續性和沉浸感

長鏡頭和蒙太奇

鏡頭 (take) 是組成電影場景的單位,由一個一個短小鏡頭組成,產生影像間的化學效果的電影手法,一般稱為影像蒙太奇。

兩種截然不同的電影敘事手法

長鏡頭 (Long Take) 意指長時間的鏡頭,甚至有人說就是所謂的「一鏡到底」。標榜一個場景只用一個鏡頭貫穿,無剪接。

「長鏡頭理論」起源於法國影評家巴贊 (André Bazin,1918-1958) 對蒙太奇 (Montage) 的批評。蒙太奇手法是利用剪接不同的畫面,創造新的意義,

但巴贊認為,蒙太奇破碎的畫面將電影的「真實」導向了「事件敘述」;剪接就意味著篩選,大量剪接的電影意味著觀眾失去選擇權,只能全盤接受導演所選擇、暗示的畫面,觀眾處於被動的地位;

而長鏡頭則相反,大量連續的畫面,以及多元豐富的瑣碎資訊,使觀眾可以自我選擇對事件的理解。

長鏡頭理論

蒙太奇 ?!

- 高富帥的順序:12345

- 仙人跳的順序:23451

- 你的順序:13452

拍攝與觀看到的長鏡頭

take

take

take

長鏡頭連續影片

剪接

不一定 (不必要) 是一鏡到底的拍攝

一個完美長鏡頭拍攝,需要導演與工作人員事先精心設計鏡頭的調度流程、演員的走位等等,而且對演員的演技也是相當嚴格的考驗,只要一個小小錯誤就會讓之前所拍的一切全功盡棄,所有人必須由最開始之處整個從頭重拍。所以一個長鏡頭的拍攝,一般都要多次彩排、反覆演練,因此往往可能用上一整天,就只為了拍攝數分鐘之影像。

長鏡頭拍攝的重點

讓觀眾看不出來有剪接點

- 畫面轉移流暢。

- 有真實感,與看傳統電影的體驗不一樣,投入的觀眾有可能忘記自己是在看電影。

- 容易體現導演和攝製組的水準。

長鏡頭優點

- 難度大,必須將每一個場景、物件、人物走位、攝影機的運動以至光源都配合得天衣無縫。

- 耗費時間長,也耗費人員精力。每次都要從頭排練,而且如果細節有明顯差錯,就需要花很多時間重新拍攝。

- 需要切換多個室外場景的長鏡頭影片尤其難拍,很難提前控制室外的長時間光線變化,基本上是「聽天由命」。

長鏡頭缺點

-

精心的計劃和排練:每個場景都需要詳細的分鏡計劃和排練,以確保每個動作、對話和攝影機運動都完美配合。

-

場景和角色的調度:由於鏡頭會持續很長時間,導演和攝影師需要仔細規劃角色的移動和場景的調度,以確保鏡頭的連貫性和視覺吸引力。

-

攝影機的運動:長鏡頭通常需要複雜的攝影機運動,如移動、旋轉和跟隨。這需要專業的攝影師和穩定的攝影設備。

-

演員的準備:演員需要完全了解自己的台詞、動作和站位,並保持持久的集中力,以確保他們在長時間拍攝中能保持最佳狀態。

製作長鏡頭電影的關鍵要點 (1/2)

- 無縫的製作團隊協作:製作團隊的所有成員,包括燈光、音響和攝影部門,必須無縫協作,確保在拍攝期間的每個細節都運作良好。

-

後期製作:即使是一鏡到底的長鏡頭電影,後期製作仍然非常重要,特別是為了處理顏色校正、音頻混合以及可能的數字效果。

-

備用方案:在拍攝長鏡頭時,難免會出現意外。製作團隊需要有備用方案,以應對現場可能出現的問題,避免損失大量拍攝時間。

製作長鏡頭電影的關鍵要點 (2/2)

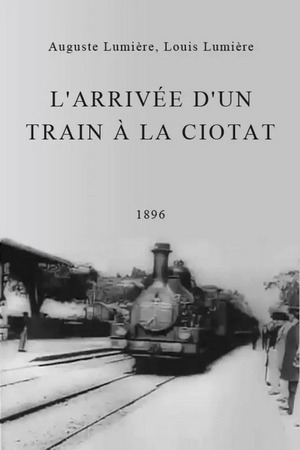

最早期的影片就是長鏡頭?

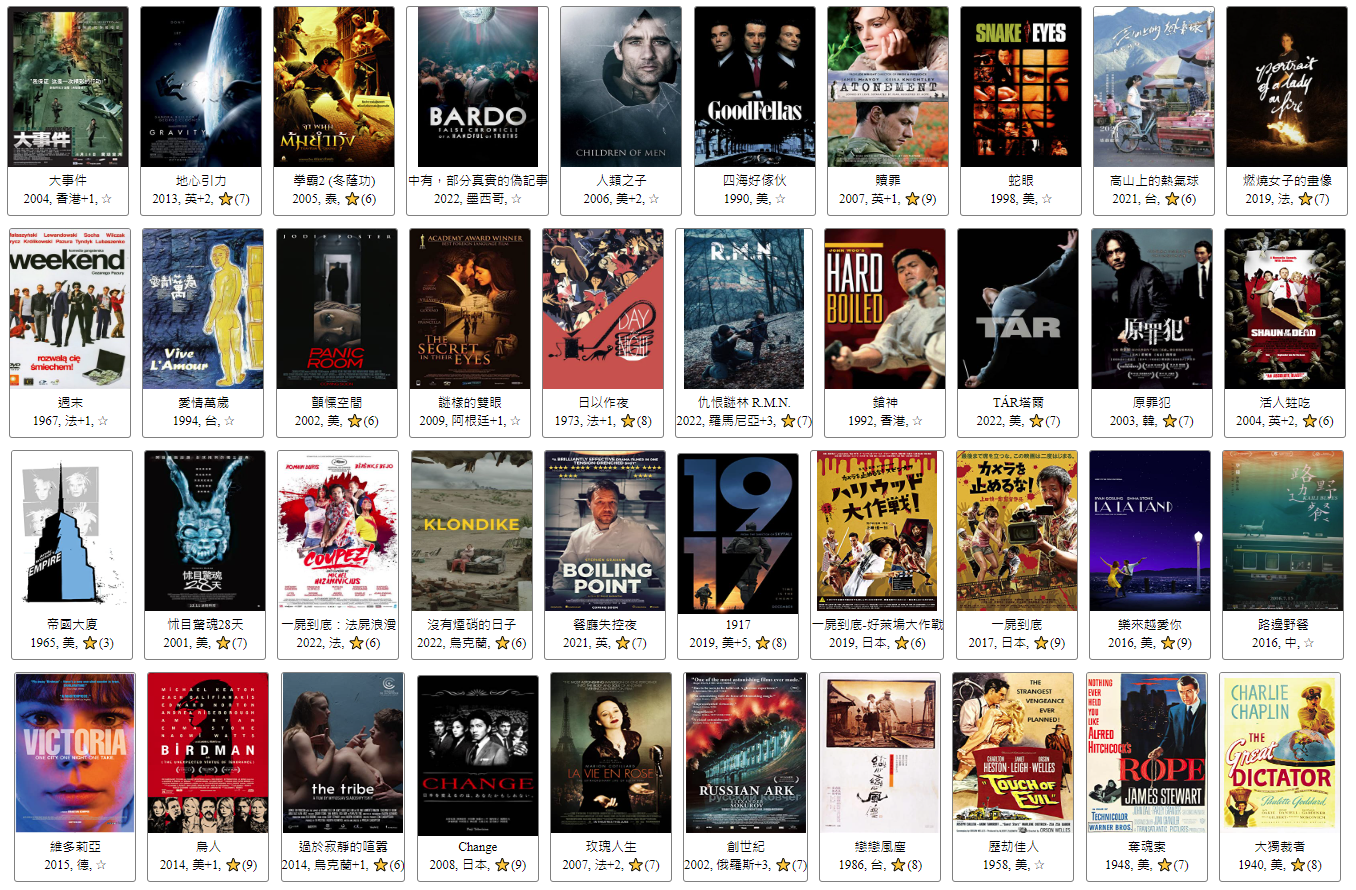

11部電影認識長鏡頭

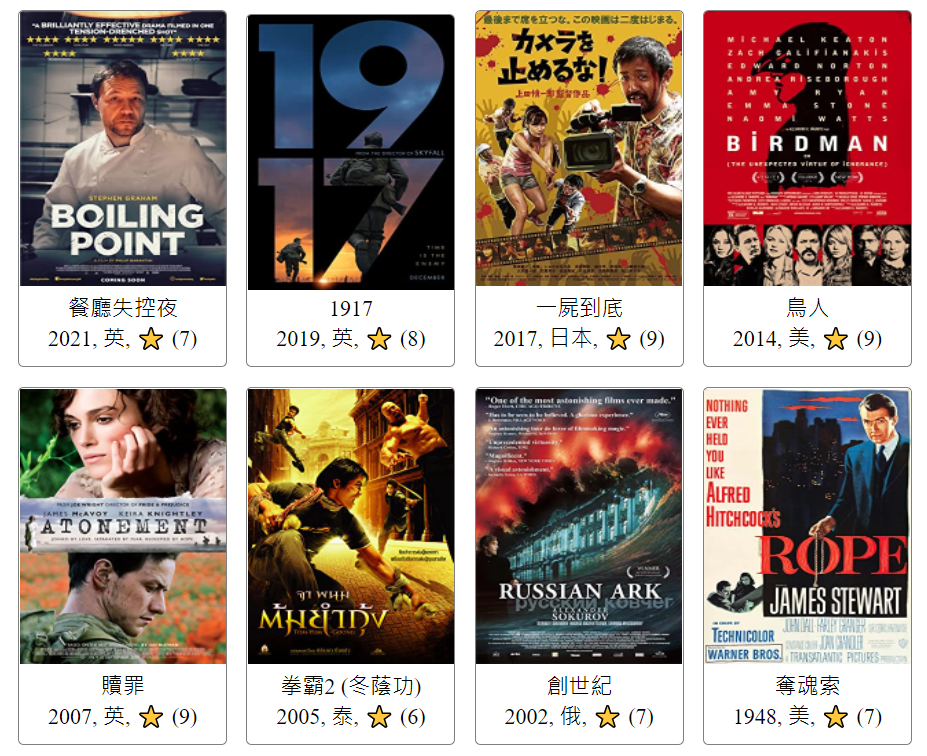

贖罪 (Atonement)

Joe Wright, 英國, 2007

創造連續的空間感

《贖罪》五分鐘一鏡的大撤退完整記錄場景,將空間的細節全部呈現在觀眾前面,觀眾可以以客觀視角去觀察戰場的點滴,讓戰場那種末世煉獄、無人可以逃脫的感覺呈現出來。而當這時候,角色即變成空間的一部分,意即導演賈樟柯所謂的:在世界的背景下,人只是陪襯。

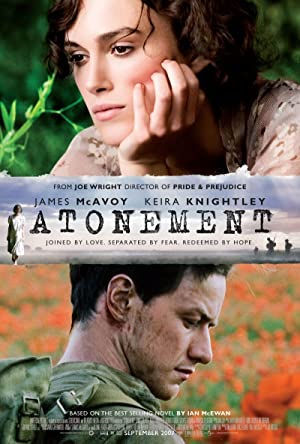

奪魂索 (Rope)

希區考特, 1948, 美國

呈現連續不斷的時間

《奪魂索》全片可以算是一鏡到底,但礙於當時底片長度的限制,因此切分成十個鏡頭。因此電影裡的長度與觀眾是一樣的,藉由不中斷的鏡頭、事件帶給觀眾臨場的危機感,也因為鏡頭沒有中斷過,所以對觀眾來說,整個事件都沒有可以被「竄改」與「喘息」的機會,壓迫感就會增加。

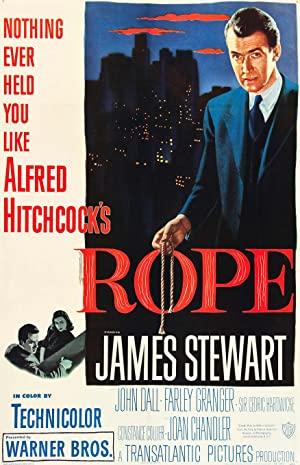

大事件 (2004, 香港)

Breaking News

還原真實

劇情描述一起香港的銀行搶案,電視台即時 SNG 轉播警匪雙方的劫案過程。故事主軸在討論媒體對素材的剪接及篩選,片頭七分鐘不剪輯的畫面,對照後半段劇情的發展,可以發現這無非是在還原「電影裡的真實」,雖然電影為假,但在觀眾眼底下,這卻是相對於其他畫面唯一可以確認的「真實」。

愛情萬歲 (Vive L'Amour)

蔡明亮, 1994, 台灣

釋放角色情緒

不剪輯的畫面讓觀眾更能領會到角色的情緒轉變,長期間將角色毫無隱藏的處在觀眾的視線裡,完整接收到角色的情緒釋放與轉折。

《愛情萬歲》片尾鏡頭跟隨楊貴媚在仍興建中的大安森林公園步道上行走,環境的荒涼、高跟鞋踩踏的聲響對比角色的心境,最後長達六分鐘的哭戲為這部電影落下了哀傷的收尾。

對話 (The Conversation)

法蘭西斯·柯波拉, 1974, 美

體驗角色的狀態

《對話》以廣場上的空拍開場,鏡頭慢慢拉近並縮小範圍,似乎在尋找並鎖定某特定人物。鏡頭創造出的視線,讓觀眾如鎖定獵物般地窺探,三分鐘之後鏡頭切換到一個在屋頂上盯著望遠鏡的男人,我們才恍然大悟,原來我們方才就是偷窺者,可是此時卻又成為觀看偷窺者的人了。《對話》是描述竊聽者哈利以竊聽別人的秘密維生,不料反倒被人竊聽,開場的鏡頭就是對此做了最具體的象徵。

潛行者 (Сталкер)

安德烈·塔可夫斯基, 1979, 俄國

留給觀眾體悟的空間

片尾鏡頭從特寫女孩坐在長桌的一端讀書,背景有火車聲、鳥鳴聲,然後鏡頭慢慢拉遠,開始看到空氣中有些羽毛在飄,前方的桌上有三個玻璃杯。女孩朗誦,朗誦停止後她側頭看著杯子,玻璃杯突然超自然地朝鏡頭方向動了起來……。導演塔可夫斯基認為電影畫面必須超越表面的存在,且凌駕於作者之上。他把電影的真實留給觀眾自行闡述與頓悟。

靈魂的四段旅程

米開朗基羅·法爾瑪提諾, 2010, 義大利

全體配合的調度

《靈魂的四段旅程》是一部毫無對話的電影,因此挑戰了導演極高的調度能力,電影的演員除了人,還包括一群失控的山羊與一隻狗,更增添了完成長鏡頭的難度。鏡頭寫實地記錄各種真實片段,畫面中萬物很自然地配合演出,彷彿彼此生命早有連結。

原罪犯 (Oldboy)

朴贊郁, 2003, 南韓

行雲流水的推軌鏡頭

將攝影機放在有輪子的底座上,並架設軌道,將攝影機依照影像需求而在軌道上移動。而推軌的問題在於,演員必須避開軌道,以及太過複雜的地形會無法架設軌道。

《原罪犯》裡的走廊火拼戲使用了一顆平行推軌的鏡頭,並在三分鐘的長鏡頭裡,調度了近百名演員。這有大量武打鏡頭,又必須一次到位的畫面,稱為影史上的奇蹟一點也不為過!

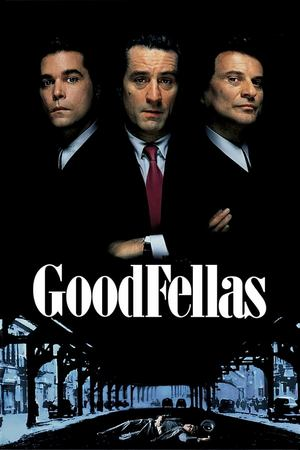

四海好傢伙 (Goodfellas)

馬丁·史柯西斯, 1990, 美

穿梭現場的Steadicam

Steadicam即穩定架,有手持穩定器,以及整套穿戴式的穩定背心。可以將畫面保持穩定不晃動,因此可以穿梭人群、上下樓梯、四處移動,可以獲得機動性更高的畫面。但Steadicam問題在於穩定及攝影師走位,更需要大量體力支撐。

攝影師扛著笨重機器跟在演員身後,除了要考量角色及群眾演員們的走位,還要呈現行雲流水又花俏的運鏡,整顆鏡頭流暢的就像是觀眾透過攝影師的眼睛在看畫面。

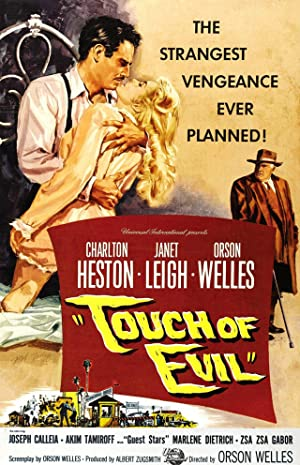

歷劫佳人 (Touch of Evil)

奧森·威爾斯, 1958, 美

超越人類位移幅度的吊臂

《歷劫佳人》的長鏡除了水平移動外,還有垂直升降,甚至鏡頭還在兩棟大樓間超越,在當時啟用了攝影車以及起重機吊臂來支援拍攝,而且在拍攝之前,經過整整七個月的排練。這鏡頭的複雜性,以及對機器的運作和廣角特寫的切換,已經成為一鏡到底的經典之作,即便在科技又發展了50年的今天,仍然沒有更出色的一鏡到底可以超越它。

人類之子 (Children of Men)

艾方索·柯朗, 2006, 美

量身打造的拍攝器材

為了因應不同場景,攝影機也要跟著做出調整,甚至會出現必須為攝影機量身打造機構的情形。《人類之子》中有一段車廂內密閉空間的長鏡,為了讓攝影機可以自在的在車內移動,劇組特意改裝汽車,在兩側窗戶邊設計滑軌,也確保每次鏡頭轉動時都有畫面可拍。而這顆鏡頭也因其狹小空間內的攝影機運動外,還有在鏡頭外快速補上特效妝的複雜度,而被譽為21世紀最偉大的長鏡頭。

擅長長鏡頭的導演

侯孝賢

侯孝賢是臺灣著名導演,以使用長鏡頭和靜態攝影機著稱。他的電影通常呈現出一種緩慢、寫實的敘事風格。侯孝賢的長鏡頭在電影中起到以下作用:

-

自然流動感:侯孝賢的長鏡頭創造出自然的流動感,讓觀眾仿佛直接參與角色的生活。他的長鏡頭經常隨著角色的動作而緩慢移動,增加現實感。

-

強調角色關係:長鏡頭可以使角色之間的互動更加顯著,讓觀眾在鏡頭的流動中感受角色的關係和情感發展。

-

呈現環境與時代:侯孝賢的長鏡頭不僅關注角色,還讓觀眾看到場景和背景,讓影片充分展示故事發生的環境和時代背景。

-

增強沉浸感:他的長鏡頭創造出一種沉浸感,讓觀眾能夠深入體驗故事,無論是緩慢的劇情推進還是角色的內在情感,都給人一種身臨其境的感覺。

-

延續性與現實感:他習慣使用長鏡頭來保持場景的連續性,讓觀眾體驗時間的流逝,以及角色在時間中變化的狀態。

侯孝賢在《悲情城市》、《童年往事》、《戀戀風塵》等作品中使用長鏡頭,為他的電影營造出獨特的情感與敘事風格。

更多有名的長鏡頭電影

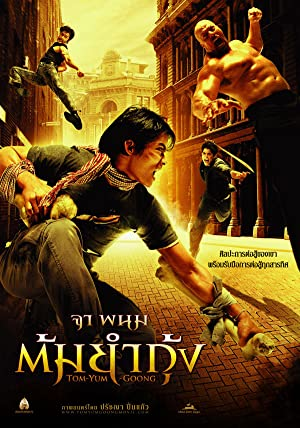

《拳霸2》 (Tom-Yum-Goong)

柏治也·平寇, 2005, 泰國

這部電影以聖彼得堡的冬宮為背景,涵蓋俄羅斯數個世紀的歷史。全片由一個90分鐘的長鏡頭構成。

《樂來越愛你》 (La La Land)

達米恩·查澤雷, 2016, 美

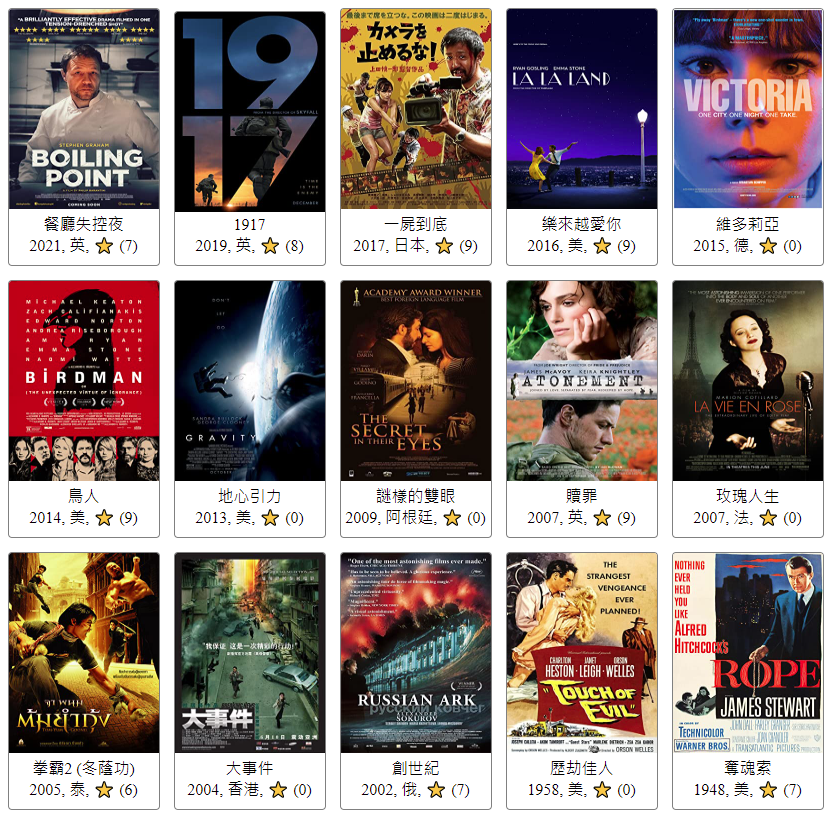

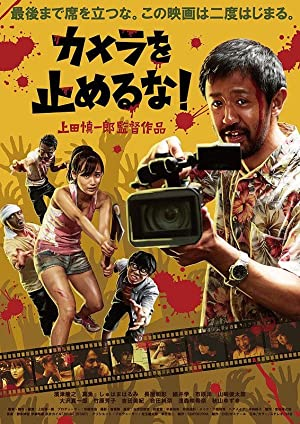

《一屍到底》 (One Cut of the Dead)

上田慎一郎, 2017, 日本

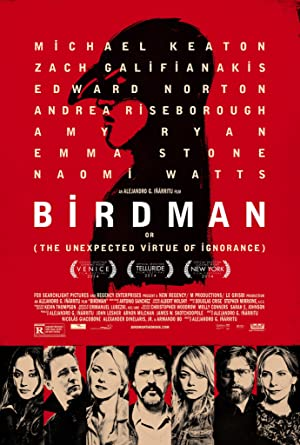

《鳥人》 (Birdman)

阿利安卓·崗札雷·伊納利圖, 2014, 美國

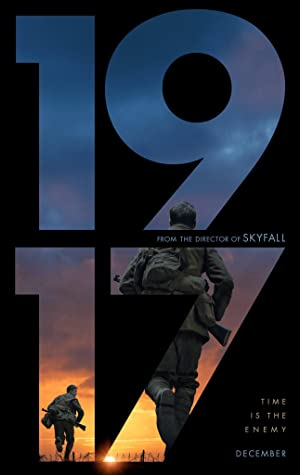

《1917》

山姆·曼德斯, 2019, 美國

一鏡到底 ?!

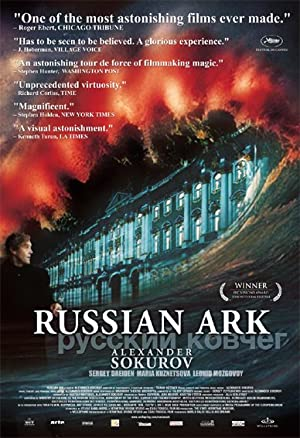

《創世紀》 (Russian Ark)

亞歷山大·索科洛夫, 2002, 俄羅斯

這部電影以聖彼得堡的冬宮為背景,涵蓋俄羅斯數個世紀的歷史。全片由一個90分鐘的長鏡頭構成。

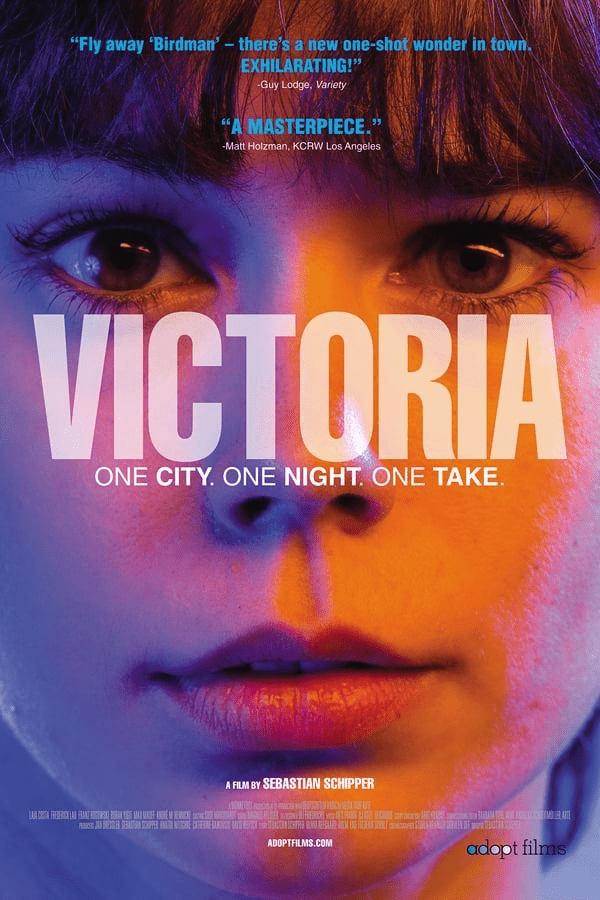

《維多利亞》(Victoria)

塞巴斯提安·舒波, 2015, 德

講述一位西班牙女子與幾個朋友在柏林經歷的一個夜晚。整部電影以一個140分鐘的長鏡頭拍攝。

《迷失倫敦》(Lost in London)

伍迪·哈里森, 2017, 美

一部由伍迪·哈里森自編自導自演的喜劇電影,講述他在倫敦的一晚。全片以一個100分鐘的長鏡頭拍攝。

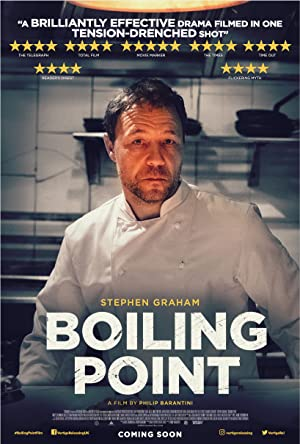

《餐廳失控夜》 (Boiling Point)

菲利普·巴蘭提尼, 2021, 英

影片描述一名高壓狀態下的餐廳主廚和他的團隊在繁忙的夜晚中應對工作、客戶和個人問題的情況。影片一鏡到底地捕捉了廚房裡的緊張氛圍和混亂狀況。

More...

在亞洲國家,有一些導演和電影以其出色的長鏡頭運用而聞名。以下是幾部著名的亞洲長鏡頭電影:

《悲情城市》 (A City of Sadness)

- 國家:臺灣

- 導演:侯孝賢

- 年份:1989

- 簡介:影片描繪了在1945年至1949年之間臺灣社會的變遷,通過一個家庭的命運展現歷史的複雜性。侯孝賢以其緩慢、靜態的長鏡頭風格著稱,讓觀眾充分沉浸於角色的生活中。

《花樣年華》 (In the Mood for Love)

- 國家:香港

- 導演:王家衛

- 年份:2000

- 簡介:故事講述了在1960年代的香港,一對彼此相鄰的鄰居因為配偶的不忠而產生情感交集。王家衛的電影以夢幻般的長鏡頭運用著稱,捕捉角色的孤獨與壓抑。

《迷幻公園》 (Memories of Murder)

- 國家:韓國

- 導演:奉俊昊

- 年份:2003

- 簡介:根據韓國真實的連環殺手案改編而成,講述了警察努力追捕兇手的故事。奉俊昊的長鏡頭場景讓觀眾深入體會到案件的緊張和不可思議。

《燃燒》 (Burning)

- 國家:韓國

- 導演:李滄東

- 年份:2018

- 簡介:影片改編自村上春樹的短篇小說《燒倉房》,講述三個年輕人之間充滿謎團的關係。李滄東的長鏡頭運用有助於強化電影中的懸疑與情感衝突。