Les Françaises ont jusqu'à 12 semaines de grossesse, soit 14 semaines après le début des dernières règles, pour avorter. Si certaines femmes sont obligées de partir à l'étranger, cette situation n'est pas une généralité.

Mais même lorsqu'elles s'y prennent tôt, les femmes doivent souvent affronter des délais d'attente longs.

Recourir à une interruption volontaire de grossesse ne se fait pas en un clin d’œil. Deux consultations médicales sont obligatoires. Durant ces entretiens, un médecin ou un gynécologue doit signer une attestation pour donner son accord et pour prouver que la patiente sait ce qu'elle fait. Ces consultations sont également espacées de 7 jours car un délai de réflexion est imposé avant l'intervention médicamenteuse ou chirurgicale. Pour les femmes qui risquent de dépasser les 12 semaines, le délai de réflexion est réduit à 48 heures. Mais dans tous les cas, ce délai ne peut commencer qu'avec la première signature.

Et si le premier contact est établi avec un conseiller ? Cela ne marche pas. Les conseillers des plannings, qui sont souvent les premiers interlocuteurs sollicités, ne sont pas autorisés à délivrer cette attestation. La démarche prend alors plus de temps.

Autre problème rencontré : les médecins qui refusent de la délivrer. Le décompte est une fois de plus faussé car la consultation n'est pas validée.

Normalement, toute femme souhaitant interrompre une grossesse doit obtenir un rendez-vous dans les 5 jours qui suivent son appel ou sa première demande. Mais c'est loin d'être le cas. Selon des données de 2009 publiées par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), le quart des avortements est pris en charge dans les 6 jours, la moitié dans les 8 jours et les trois quarts dans les 10 jours. D'après les Agences Régionales de Santé, chargées du contrôle, plus d'un tiers des établissements ne respecte pas ce délai de 5 jours.

Mélodie Saillard, membre d'Osez le Féminisme 57, revient sur ces problèmes liés au délai :

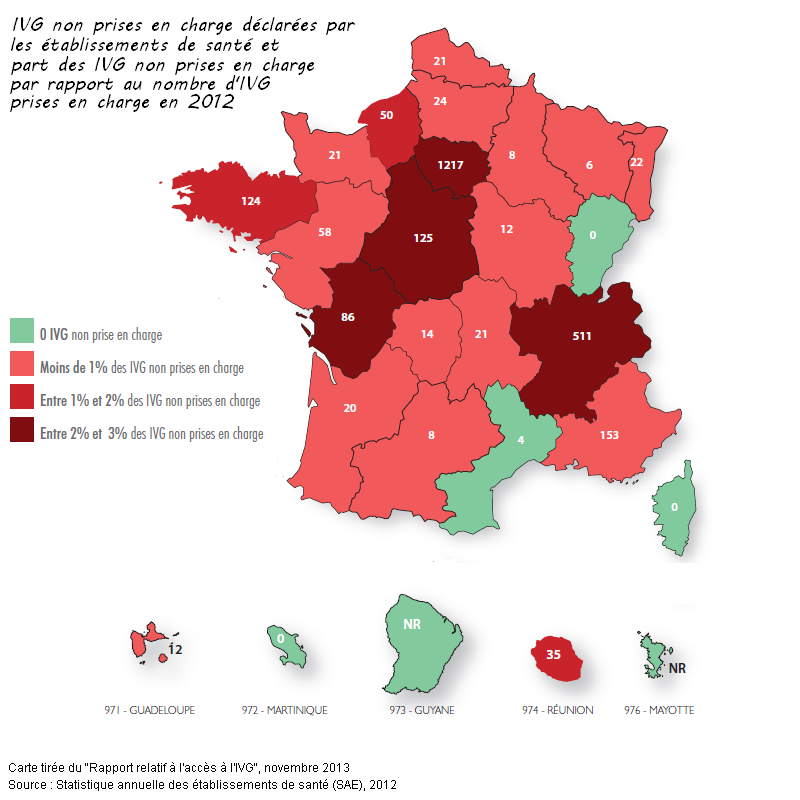

La majorité des avortements a lieu dans les établissements de santé. Ces derniers pratiquent 86% des IVG, soit 100 % des IVG chirurgicales et 75% des IVG médicamenteuses. Mais depuis 10 ans, 130 établissements accomplissant des interruptions volontaires de grossesse ont fermé. Les répercussions sur le délai n'en sont que plus fortes.

Face à la sous-valorisation de l'IVG, plusieurs établissements privés (48%) se sont désengagés. Quant aux maternités publiques, ce sont les restructurations et les problèmes financiers qui ont entraîné leur fermeture (5%) au détriment d'une prise en charge de qualité. La demande reste pourtant stable. Un phénomène d'étranglement apparaît dans certaines régions. Les établissements encore ouverts ont plus d'interventions à effectuer. Parmi ceux restant, 5% réalisent 23% des IVG. Ils sont alors obligés de faire patienter ou de refuser des femmes.

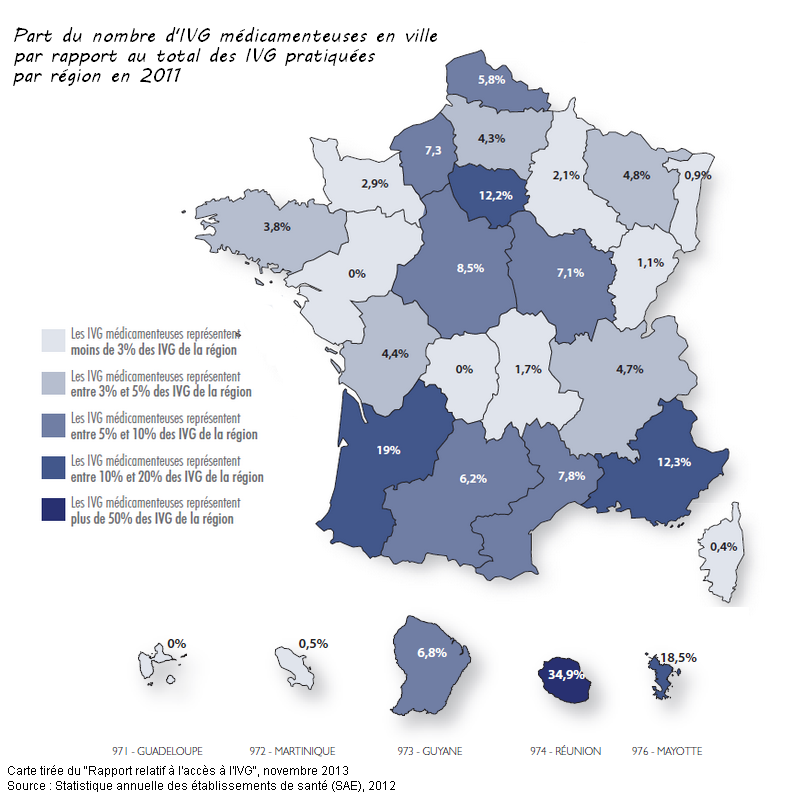

Depuis 2001, les médecins de ville sont autorisés à pratiquer des avortements médicamenteux après avoir signé une convention avec un établissement. Ils accomplissent environ 24% des IVG médicamenteuses, soit 13% du nombre total d'IVG. Mais cette possibilité ne pallie pas le problème. 25% de ces médecins et gynécologues n'ont encore jamais mis leur convention en pratique. Et sur les 75% restant, chaque médecin opère en moyenne 5 IVG par mois. Ce chiffre demeure assez faible face à celui des établissements de santé.

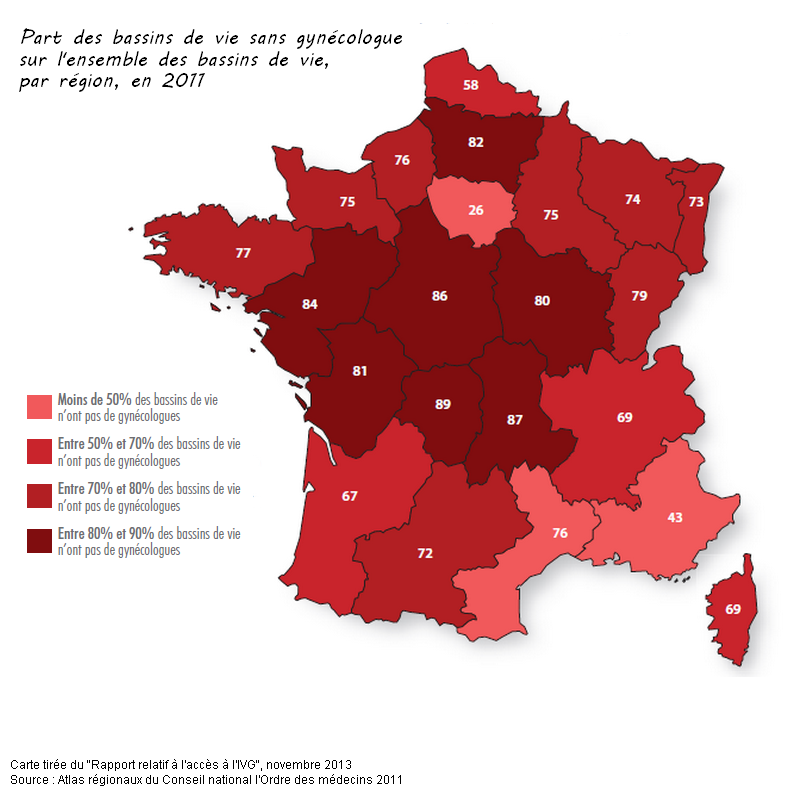

Le manque de ces professionnels dans plusieurs régions vient également assombrir le tableau. Dans plusieurs bassins de vie, il n'y pas assez de gynécologues, voire pas du tout. C'est le cas du Limousin où 89% des bassins de vie ne disposent pas de gynécologues. L'accès à l'IVG dépend alors des établissements de santé et des offres qu'ils proposent sur ces territoires.

Les problèmes liés au délai

By Emeline Andrea Piucco

Les problèmes liés au délai

- 399